献帝は譲位するつもりだった

後漢の献帝は帝位を劉虞や劉表に譲るつもりだったのかもしれない。

初平四年(一九三)、献帝は段訓を使者として劉虞を督六州事としている(『後漢書』劉虞伝)。その六州の内訳は定かでないが、配下の公孫瓚が督四州(幽州、幷州、青州、冀州)になっているので、これに加えて他の二州といったところだろう。それが徐州なのか兖予州なのか涼州なのかは分からないが、ともかく袁紹の最盛期よりさらに二州も多いのだ。

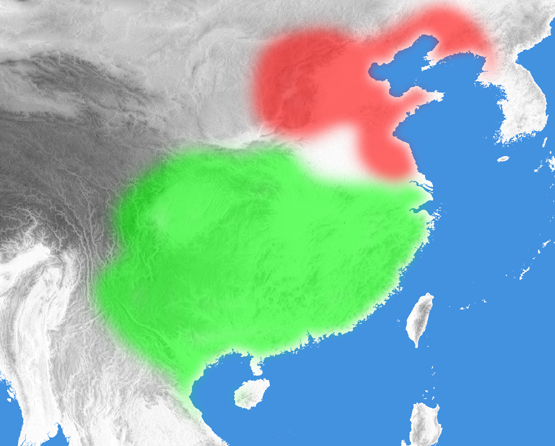

さらに建安年間(一九六〜二二〇)、献帝はまた祝耽を使者として劉表を督交揚益三州としている(『劉鎮南碑』)。劉表はもともと荊州牧だったから、地図をみれば歴然、中国全土のまるまる半分が劉表の配下に置かれたことになる。南北朝の一方を想像すれば、その規模の巨大さは分かりやすい。

もちろん、いずれも名目のみの支配権であって実効支配の及ぶところではない。しかし、実効支配してよい、と朝廷のお墨付きをもらっているわけだから、しかも宗室の端くれ、もし支配圏が確立すれば、その権威たるや最盛期の曹操ですら比ではないだろう。

であれば、このような任命は献帝の皇帝としての地位を脅かすものであり、身を保全しようと思えば、勢い、この二人のいずれかに帝位を譲らざるをえなくなるだろう。いや、むしろ、もとよりそうなることを期待していたのではないだろうか。

初平四年といえば、董卓は倒れたものの李傕が実権を握り、献帝の威信はあってなきがごとくであったし、建安年間になると、曹操が李傕を上まわる実力でもって朝廷を傀儡化していたから、だれの目にも異姓による帝位簒奪の危機は明らかだった。

そうした逆境のなかで、献帝は、いずれ奪われる運命が避けられないものであるならば、せめて宗室のうちに帝位を譲ろう、と考えていたのではないか。

消えゆく灯火の、最後の煌めきだ。